活かす炭鉄港まちづくり講座~前編(美唄市・歌志内市)

更新日2025.04.10

知名度上昇中の日本遺産 炭鉄港(たんてつこう)。

今まで様々なツアーやまち歩きイベントが開催されてきましたが、今回は朝から夜までじっくり炭鉄港に浸かる新企画「活かす炭鉄港まちづくり講座」に参加してきました!

岩見沢~美唄~歌志内~芦別~夕張という長丁場のルートを、前・中・後編でご紹介します。

炭鉄港って?

炭鉄港とは、空知の「石炭」・室蘭の「鉄鋼」・小樽の「港湾」とそれらをつなぐ鉄道を舞台に繰り広げられた、北の産業革命のストーリーのことで、令和元年に日本遺産に認定されました。約100km圏内に位置し、近代北海道を築く基となったこの三都を原動力として、北海道は大きく発展しました。

早速出発。これもズリ山!?

朝8時45分、岩見沢駅で貸切バスに乗り、参加者・スタッフの計30名で出発。道央自動車道を走りながら、主催のNPO法人炭鉱の記憶推進事業団 平野義文理事長、本講座の座長で札幌学院大学名誉教授の太田清澄先生による冒頭挨拶と、各参加者の個性的な自己紹介を終えたところで、美唄市の茶志内パーキングエリアに到着しました。

パーキングと一般道をつなぐ階段を降りたところで、最初の見学ポイント。

一見なんの変哲もない小高い丘ですが、実はこれ、ズリ山なんです。

※ズリ山…採掘した石炭を選り分けた時に出た不要な土砂(ズリ)を積み上げてできた山。

たしかに足元の土をよく見ると、黒っぽい物も落ちているような、いないような…

地元住民も初耳というニッチな知識を得たところで、バスに戻り歌志内市へ。

ここから、歌志内市地域おこし協力隊 石井泰紀さんによるガイドが始まります。

歌志内市の文珠地区のお話では、明治37年に三人の共同経営で開坑された炭礦(たんこう)が「三人よれば文殊の智慧」にちなんで「文珠炭礦」と名付けられたのが、地名の由来とのこと。

軽快なトークを交えながら続く地名解説や、車窓から眺めながら聴く途切れないガイドに、参加者からの「へぇ~」が止まりません。

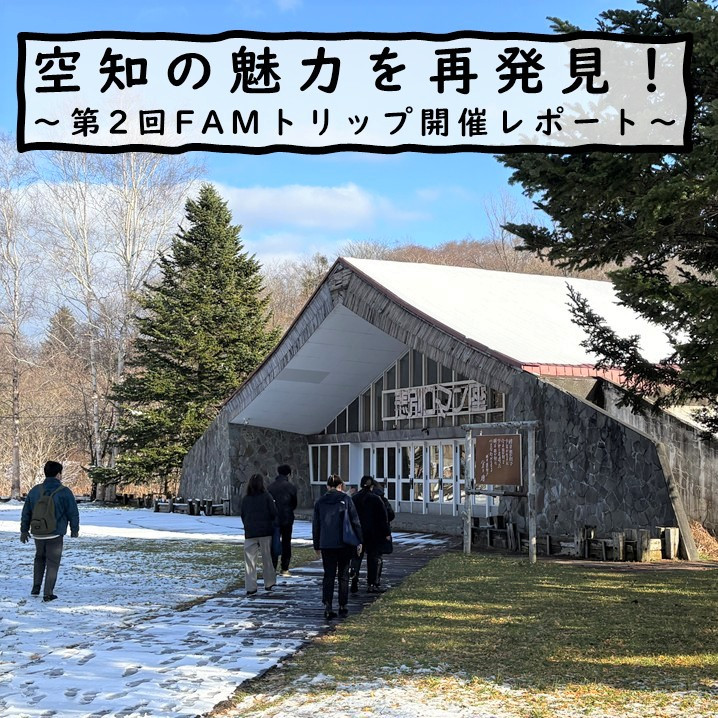

記憶を未来の灯火に

バスは歌志内市の旧住友炭礦上歌会館(通称:悲別ロマン座)に到着。気温2℃前後で雪が降る中、ボランティア団体「ウタピリカ」の皆さんや歌志内市の東所勝則副市長が出迎えてくれました。

しっとりと響くピアノの旋律が空間を包み込む中、歌志内の歴史や、かつての記憶を残し、後世に伝えていくために活動を続けるウタピリカ代表 佐藤友美さんの想いに、静かに聞き入ります。

案内役をつとめるのは、歌志内市地域おこし協力隊の石井葉子さん。

旧住友炭礦上歌会館は日本遺産構成文化財として登録を申請しており(2025年7月頃予定)、解説によると、近代主義建築家・渡邊洋治氏によって設計された貴重な近代建築とのこと。

地域の歴史と建築の価値が重なるこの場所は、時を超えて人々の記憶をつなぐ、大切な空間ですね。

その後、一行は歌志内市郷土館ゆめつむぎの裏手にある、旧歌志内線跡の駅名標(複製)前へと移動。

ここでは、かつて空知炭鉱で働いていた多知光弘さんが、記憶をたよりに描きあげたイラストをもとに、在りし日の歌志内駅の様子を解説してくれました。

歌志内駅は、前回見学した小樽手宮駅高架桟橋と鉄道で繋がっていた。

だからこそ、現在小樽市総合博物館に保存・展示されている蒸気機関車しづか号が、かつて歌志内駅まで来ていた可能性もあるそうです。

遠く離れた「炭鉱」と「港湾」、ふたつの地域が「鉄道」で結ばれていたという事実。

それはまさに、炭鉄港のストーリーそのものではないでしょうか。

講座はまだまだ続く

歌志内市の様子は中編に続きます。講座では解説や出てくる知識があまりに多く、早くも頭がパンクしそうなくらい充実していましたが、次回ご紹介する芦別市もなかなか濃い内容です!

炭鉄港は他にもたくさんの記事がありますので、こちらもぜひご覧ください!

✦てつこの部屋~私が「炭鉄港女子」になるまでの物語~ Vol.1

✦てつおじさんぽ ~炭鉄港を巡るお散歩日記~ 第1歩

✦ゆっくり炭鉄港 第1回

✦#My炭鉄港 第1回

あなたにおすすめの記事

-

ライブからスケボー会場まで!祭りのまち栗山町の象徴!

2026.01.22- 栗山町

- そらち・デ・ビュー(観光)

- そらち・デ・イート(食べる)

- そらち・デ・プレイ(遊ぶ)

- そらち・デ・協力隊

-

「そらち温泉マップ」と一緒に冬を明るくアクティブに!

2026.01.22- 空知

- そらち・デ・ビュー(観光)

- そらち・デ・いい湯だな

-

この時期だけ現れる、氷の上のカラフルなまち すながわ冬の風物詩“ワカサギ釣り”

2026.01.15- 砂川市

- そらち・デ・ビュー(観光)

- そらち・デ・イート(食べる)

- そらち・デ・イベント情報

- そらち・デ・プレイ(遊ぶ)

- そらち・デ・協力隊

-

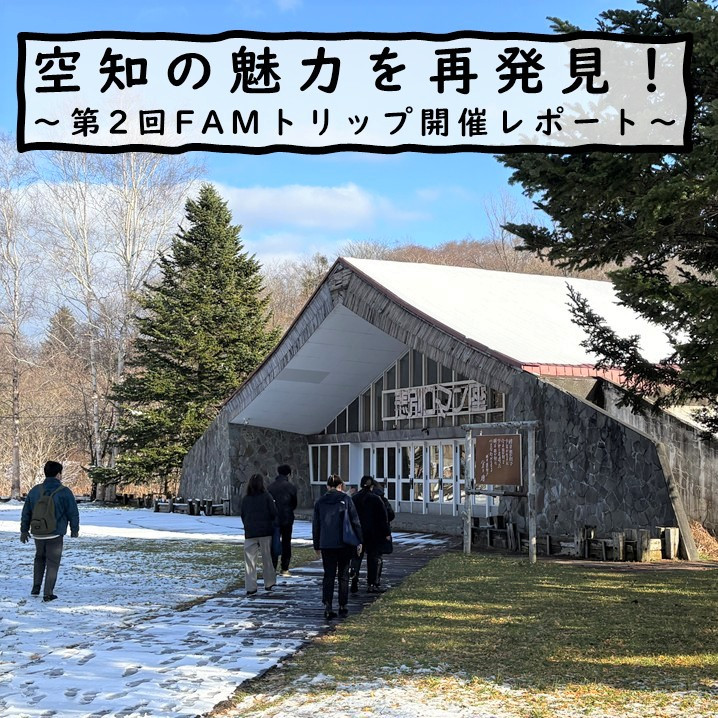

空知の魅力を再発見!~第2回FAMトリップ開催レポート~

2026.01.29- 空知

- そらち・デ・ビュー(観光)

- そらち・デ・イート(食べる)

- 炭鉄港

-

おいしさの秘訣は「水」にあり -お米のおはなし-

2026.01.22- 芦別市

- そらち・デ・イート(食べる)

- そらち・デ・エトセトラ(その他)

-

「甘い!まさにスイーツ!」壺が生む感動の焼き芋 - 南幌町『壺やきいも テラコッタ』

2026.01.29- 南幌町

- そらち・デ・ビュー(観光)

- そらち・デ・イート(食べる)

-

ライブからスケボー会場まで!祭りのまち栗山町の象徴!

- 栗山町

- そらち・デ・ビュー(観光)

- そらち・デ・イート(食べる)

- そらち・デ・プレイ(遊ぶ)

- そらち・デ・協力隊

-

「そらち温泉マップ」と一緒に冬を明るくアクティブに!

- 空知

- そらち・デ・ビュー(観光)

- そらち・デ・いい湯だな

-

この時期だけ現れる、氷の上のカラフルなまち すながわ冬の風物詩“ワカサギ釣り”

- 砂川市

- そらち・デ・ビュー(観光)

- そらち・デ・イート(食べる)

- そらち・デ・イベント情報

- そらち・デ・プレイ(遊ぶ)

- そらち・デ・協力隊

-

空知の魅力を再発見!~第2回FAMトリップ開催レポート~

- 空知

- そらち・デ・ビュー(観光)

- そらち・デ・イート(食べる)

- 炭鉄港

-

おいしさの秘訣は「水」にあり -お米のおはなし-

- 芦別市

- そらち・デ・イート(食べる)

- そらち・デ・エトセトラ(その他)

-

「甘い!まさにスイーツ!」壺が生む感動の焼き芋 - 南幌町『壺やきいも テラコッタ』

- 南幌町

- そらち・デ・ビュー(観光)

- そらち・デ・イート(食べる)

いいねしよう!

いいねしよう!